骨粗しょう症の検査

骨密度検査

骨密度検査について

骨密度検査は、ごく少ないX線を使って、骨の中のカルシウムの量を測定する検査です。骨の強さそのもの測る訳ではありませんが、骨折のしやすさと強い関連があります。骨密度の検査には、手のレントゲンから測る方法、踵の骨に超音波を当てて測る方法などもありますが、全身の骨を対象とし、主に腰椎と大腿骨を測定するDXA(デキサ)法が、骨粗しょう症の診断において世界的に推奨されている方法になります。 当院は腰椎および大腿骨のDXA法での測定を行っており、検査時間は約10分程度で行うことができます。また、寝ているだけの検査となりますので、痛みもありません。

骨密度検査結果の見方

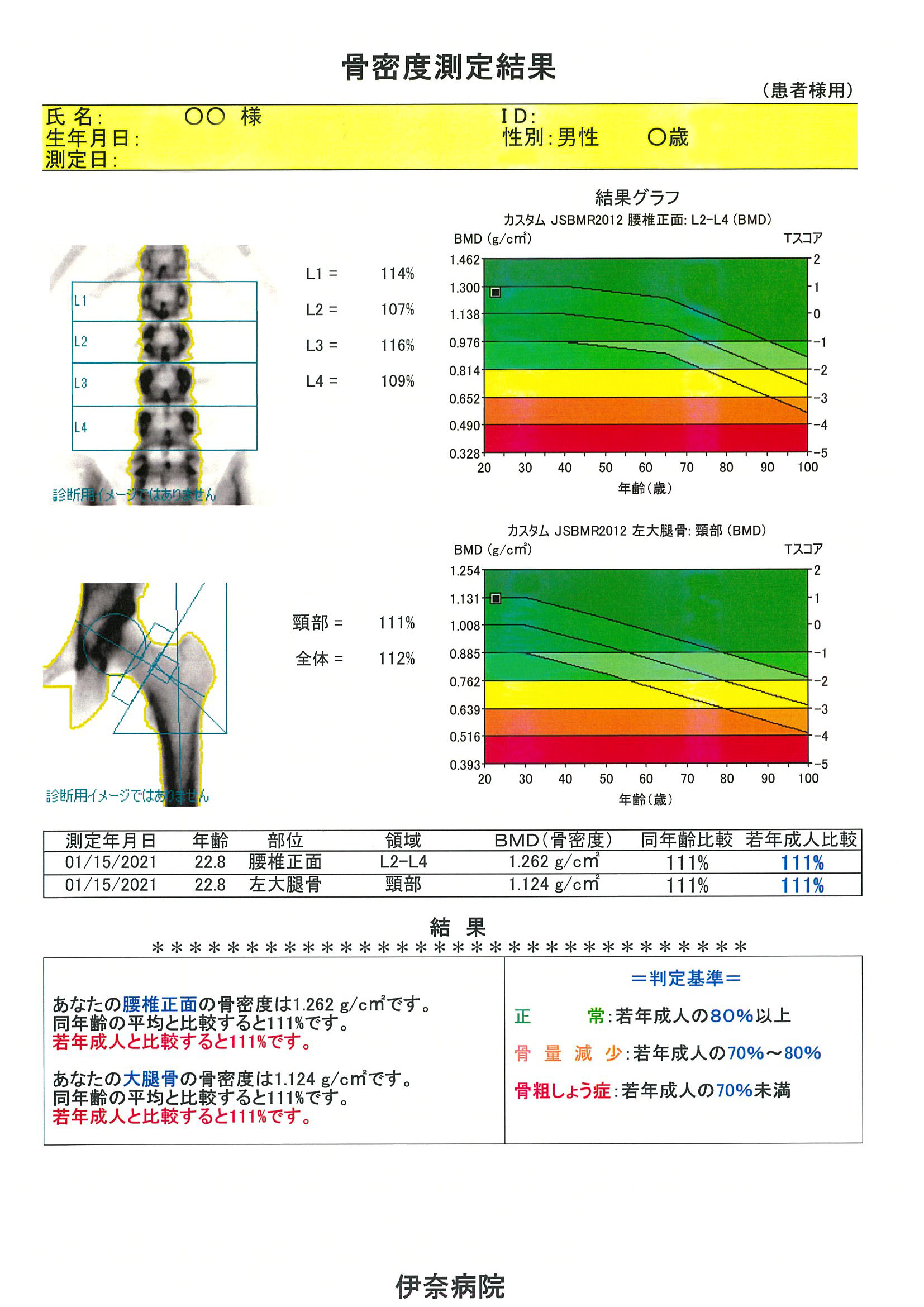

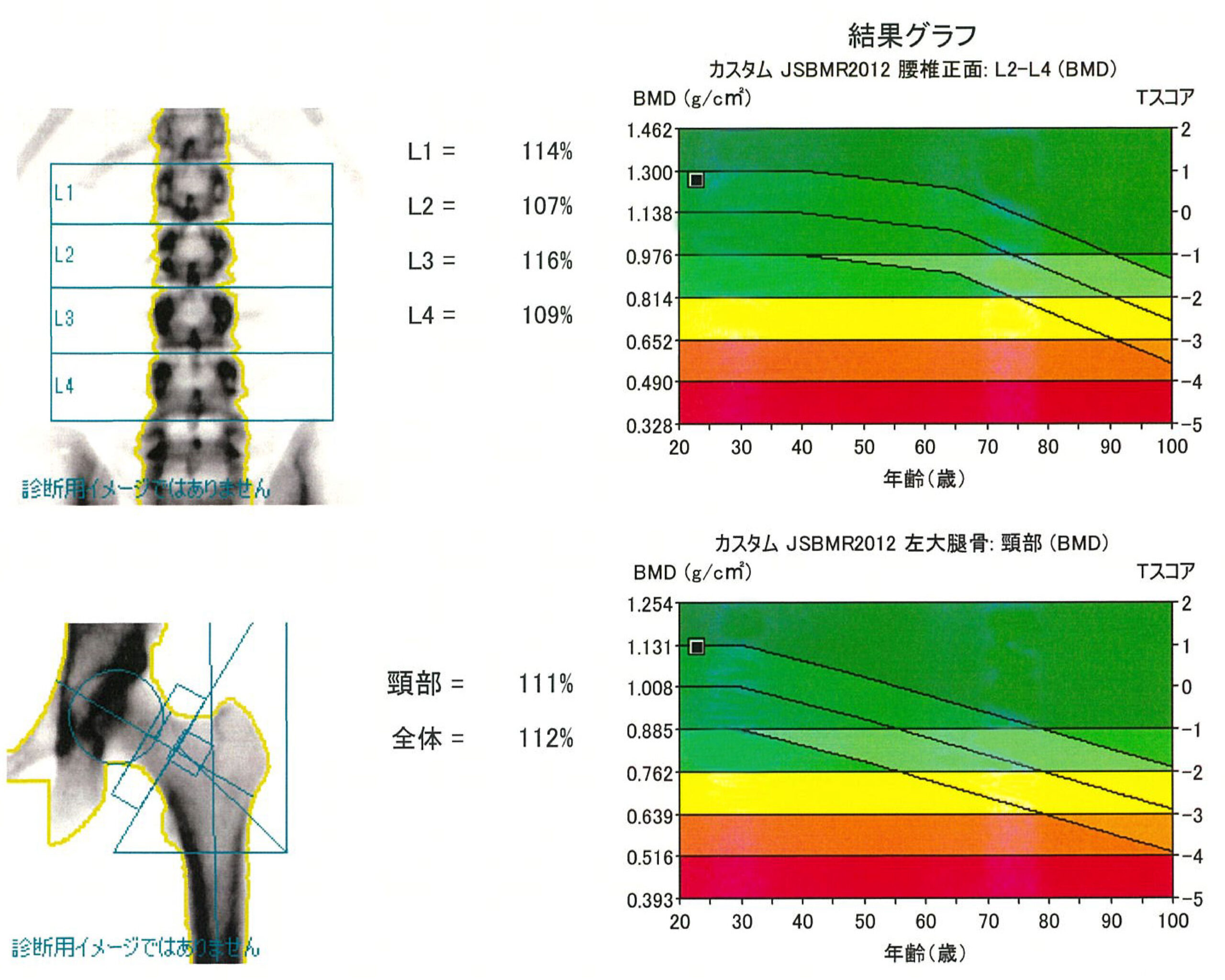

骨密度検査結果として、写真のような用紙をお渡しします。

結果のグラフに示されている「■」印が測定値を表します。この場合、骨密度(BMD)は0.854g/cm2です。 若年成人比とは、若年成人の平均値を100%とし、これに対して測定した骨密度が何%に値するかを表しており、骨粗鬆症の判定に用いられます。骨粗鬆症の判定として、若年成人比70%以下が骨粗鬆症に該当し(グラフの赤色のエリア)、80%以下は骨量が低下してきている(黄色のエリア)状態を表します。

血液検査

骨粗鬆症の血液検査

骨の状態は血液や尿で知ることができ、骨形成マーカー・骨吸収マーカーという検査があります。

骨形成って何??

骨形成とは、血液中からカルシウムを取り込み骨を作ることです。骨形成を行う骨芽細胞という細胞がいます。骨芽細胞は、エストロゲン(女性ホルモン)によって活性化されます。

骨形成の働きを調べるには・・・

- BAP(骨型アルカリホスファターゼ) 骨芽細胞が骨を作るときに産生する酵素

- P1NP(Ⅰ型プロコラーゲン⁻N-プロペプチド) 骨芽細胞が骨のコラーゲンを作るときの副産物 特に、早期における骨形成の指標とされます。

骨吸収って何??

骨吸収とは、破骨細胞が古くなった骨を溶かし血液中のカルシウムを増やすことです。 溶かすというとイメージが悪いですが、骨形成だけ行っていても骨の形が悪くなってしまうため新しく綺麗な骨を作るには必要な作業です。

骨吸収の働きをしらべるには・・・

- TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ) 破骨細胞が骨を溶かすときに産生する酵素

- NTX(Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド) 骨吸収で溶かされた骨のコラーゲンの分解物 尿中の濃度を測ることで骨吸収の勢いがわかります。 骨吸収を抑制する薬の使用効果を早期に知ることができます。

骨は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による骨吸収を繰り返しています。これが、骨代謝の仕組みです。形成と吸収のバランスによって強い骨は維持されます。骨に必要な材料となる栄養(カルシウムやビタミン類など)が不足したり、女性の場合は閉経によってエストロゲンが減少したりすると骨吸収が亢進し、結果的に骨粗しょう症へと進行してしまいます。

骨粗しょう症へ進行する前に骨代謝の状態を調べておくことが大切です!!