骨の薬の種類と効果

骨粗しょう症の治療にはお薬が大切

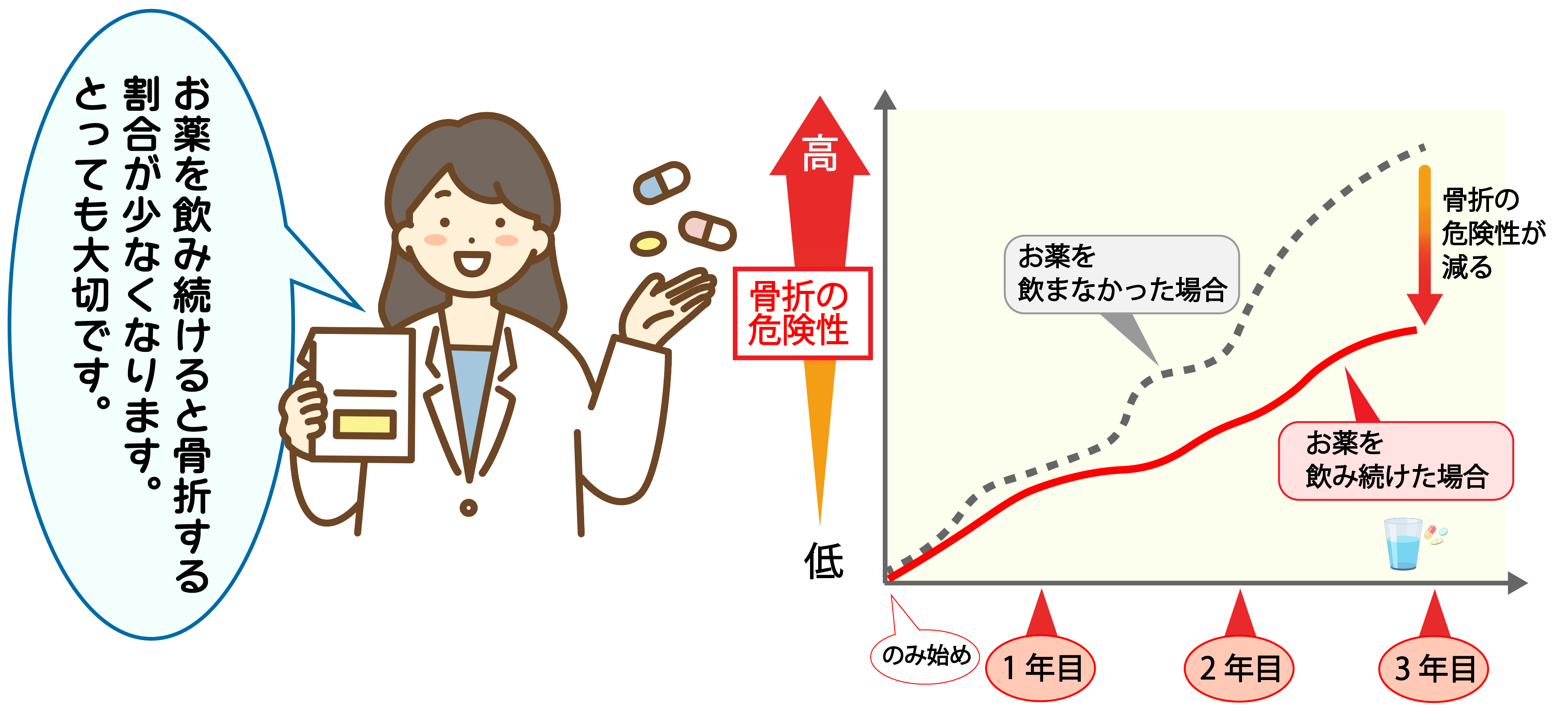

骨粗しょう症の予防や治療には、食事や運動の習慣などが深く関わっています。しかし、骨は加齢や閉経で弱くなり、遺伝的な要素も大きく影響するため、骨粗しょう症の改善にはお薬による治療が大切です。実は、骨粗しょう症のお薬は、骨密度を高めるだけでなく、骨粗しょう症による骨折を減らすことも実証されていて、高い効果があることが何千人、何万人を対象とした医学研究で明らかになっています。

たとえば、ビスホスホネート薬と呼ばれる「朝起きてすぐ飲む薬」は、腰椎の骨密度を6~9%、大腿骨の骨密度を3~4%増やし、腰椎や大腿骨の骨折を半分に減らします。

こうした薬を使うことで、骨密度を増やしたり、維持したりすることができ、骨折確率を減らすことができるのです。

骨折予防はお薬を上手に使うこと、しっかり続けることが大切なのです。

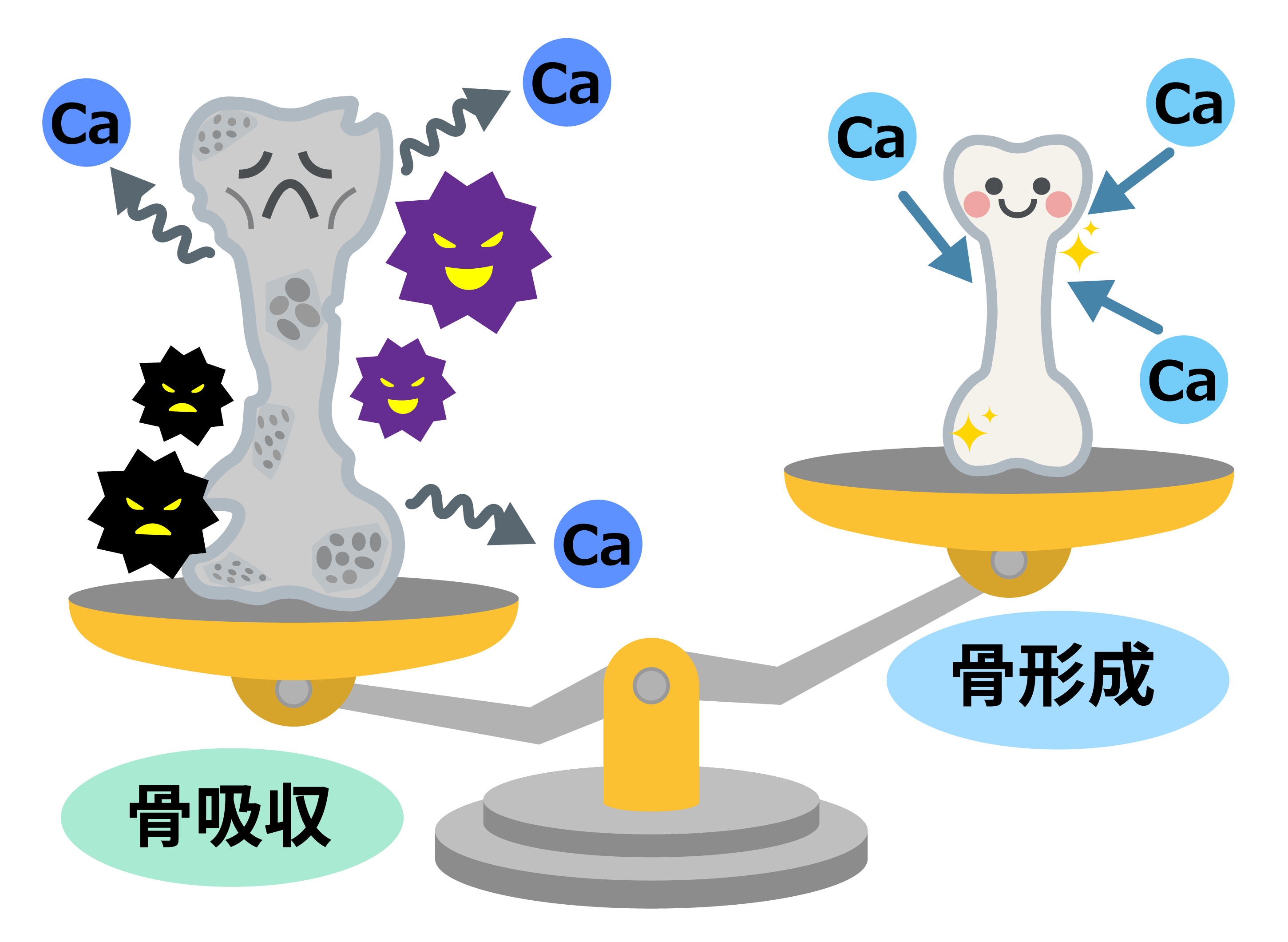

骨の新陳代謝のはなし

骨はたえず新陳代謝をしていて、常に古い骨が溶かされて(骨吸収)、新しい骨が作られています(骨形成)。この新陳代謝のバランスがくずれ、骨吸収が高まり、骨形成が追いつかなくなると骨が減っていくことになります。この状態が進行すると、骨粗しょう症になるわけです。

骨を強くするためにはお薬がとても効果的

骨粗しょう症のお薬には、弱い骨を強くする効果、骨折を予防する効果があります。実際に大規模な臨床試験により、多くの骨のお薬は骨密度を高め、骨折を半分に減らすことが証明されています。

骨粗しょう症のお薬には、いろいろな種類があります。大きく分けると骨吸収をおさえる薬と、骨形成を促す薬です。つまり、どんどん古い骨が溶かされていくのを防ぐ薬と、新たに骨を作っていくようにする薬です。他にも、ビタミンDやビタミンKは骨に大切なビタミンですし、カルシウムそのものも補充が必要なことがあり、こうした栄養素もお薬として飲むことがあります。適切な運動と栄養を心掛けながら、適切な薬を続けていくことが骨の健康に大切です。

お薬は継続することが重要

骨粗しょう症の治療の目標は、骨折予防です。年をとると、どうしても骨は減ってしまいますので、きちんと治療を続けることが重要です。骨粗しょう症の治療薬は、途中で薬の内容を変えたり、休みを入れたりしながら続けることも少なくありません。また、お薬によって十分に骨密度が増えた場合、治療を終了することもあります。その判断は、医師が患者さんの体の状態を十分把握しながら行います。

骨粗しょう症のお薬で骨密度が改善しても、薬を中断するとまた低下してしまいます。収入がなくなると貯金が減ることと同じです。骨粗しょう症の治療は長く続けることが大切なのです。

なぜなら・・・

- 骨粗しょう症で一度骨折すると次々と骨折を起こしやすくなる

- 骨粗しょう症による骨折は「寝たきり」の原因になりやすい

- 寝たきりになった結果、寿命も短くなりやすい

といったことが分かっているからです。

骨粗しょう症は、数年以上にわたる息の長い治療が必要です。痛みが消えたから、骨密度がなかなか上がらないからと、自己判断で薬を中断しないようにしましょう。

薬が飲みづらいなど、服薬が難しい場合は医師や薬剤師に相談してください。

お薬の種類

骨吸収をおさえる薬

ビスホスホネート

- ボナロン錠 (アレンドロン酸)

- ボナロン経口ゼリー(アレンドロン酸)

- ボナロン点滴 (4週に1回)

- ベネット錠 (リセドロン酸)

- アクトネル錠 (リセドロン酸)

- ボノテオ錠 (ミノドロン酸)

- ボンビバ錠 (イバンドロン酸)

- ボンビバ注射 (1ヶ月に1回)

- リクラスト点滴 (1年に1回)

デノスマブ(抗RANKL抗体)

- プラリア皮下注射 (6ヶ月に1回)

SERM(サーム)

- エビスタ錠 (ラロキシフェン)

- ビビアント錠 (バゼドキシフェン)

骨形成を促す薬

テリパラチド

- テリボン皮下注射 (週1回)

- テリボン自己注射 (週2回)

- フォルテオ自己注射 (1日1回)

ロモソズマブ

- イベニティ皮下注射 (1ヶ月に1回)

ビタミンおよびカルシウム

活性型ビタミンD

- ワンアルファ錠 (アルファカルシドール)

- アルファロールカプセル(アルファカルシドール)

- エディロールカプセル (エルデカルシトール)

ビタミンK

- グラケーカプセル(メナテトレノン)

カルシウム

- アスパラ-CA

骨粗しょう症のお薬の効果

ビスホスホネート

内服や注射で血液内に薬の成分が入ると、1日以内に大部分が骨に吸着します。ビスホスホネートが吸着した骨を破骨細胞(骨を溶かす細胞)が溶かすと、破骨細胞自身が自滅してしまったり、機能が失われてしまいます。こうして骨吸収を抑えて、骨密度を増やし、骨折を予防します。平均で1年間に5%~10%程度の骨密度増加があり、骨折を半分に減らすことがわかっています。

内服薬の場合は、朝起きてすぐに、コップ1杯の水で服用し、服用後30分(または1時間)は横にならないようにします。この薬は食物中のカルシウムと結合すると吸収されなくなるので、朝食まで時間をあける必要があります。

デノスマブ(抗RANKL抗体)

破骨細胞(骨を溶かす細胞)の形成や機能発現に不可欠なRANKL(ランクル)という体内物質の抗体を薬にしたものです。RANKLに結合することで、その働きを阻害します。その結果、破骨細胞が形成されなくなり、骨吸収を抑えて骨量を増やします。やはり、骨密度を5%~10%程度増やし、骨折を半分に減らします。

一般に抗体は血液中に長く維持されるので、6ヶ月に1回の注射で良いことになっています。血液中のカルシウム濃度が低下することがあり、ビタミンD薬を併用していると心配がありません。一方、中断すると急激に骨が弱くなるので、中断のあとは必ずビスホスホネートを2年程度飲むようにします。

SERM(サーム)

骨に対して、エストロゲン(女性ホルモン)と同じような作用で骨を強くします。

エストロゲンは骨吸収を抑える働きがあり、閉経期からその分泌が低下するため、骨が急激に弱くなります。これが閉経後骨粗しょう症です。

SERMは骨のエストロゲン受容体に結合して骨吸収を抑えることで、骨量を改善します。骨密度を3~5%増やし、骨折を半分から7割程度に減らします。

テリパラチド

副甲状腺ホルモン(PTH)の有効な部分をお薬にした注射剤です。

この注射は、骨芽細胞(骨を作る細胞)の機能を高めて、骨形成を促します。骨折の危険性の高い骨粗鬆症の治療に使われます。投与は24ヶ月までで、1日1回、または週2回自分で注射するタイプと、週1回通院して注射をうけるタイプがあります。背骨の骨密度を上げる効果が高く、さらに圧迫骨折後の痛みを和らげる効果にも優れ、骨折を早く治す作用があることも知られています。

ロモソズマブ

動かないでいると骨が弱くなるのは、骨の中に沢山ある骨細胞から分泌されるスクレロスチンというタンパク質が、骨芽細胞に「骨を作らなくてもいいよ」という信号を伝えることによります。ロモソズマブは、このスクレロスチンに対する抗体で、骨形成を促し、骨吸収を抑制させる働きで、骨密度を大きく増加させます。

1ヶ月に1回の注射で、12ヶ月続けます。腰椎の骨密度を1年で15%増やします。心臓や脳の血管の病気がある方や、80歳を超える高齢の方への投与は、副作用が出やすいので主治医と相談してください。

活性型ビタミンD

小腸からのカルシウム吸収を助け、尿からのカルシウム排泄を抑えます。また、骨芽細胞に働いて骨形成を促します。

骨への効果以外にも、筋力増加作用があり転倒予防に働きます。また、うつ病の予防、大腸がんの予防など、さまざまな効果があります。血液中のビタミンD濃度が高い人は、ウイルスに感染しにくいことが知られています。

ビタミンK

骨芽細胞が骨を作る際に産生するオステオカルシンというタンパク質の成熟に必要なビタミンです。オステオカルシンは骨の石灰化や骨形成に重要です。

緑色野菜や納豆に多く含まれ、ビタミンKの摂取が多いと骨折が少ないことが知られているため、お薬になったものです。ワルファリンの作用を弱めるため、ワルファリンを服用している人には使えません。

カルシウム

カルシウムは骨の主な構成成分であり、食事で不足しがちなカルシウムを補う目的で処方されます。人の体は、カルシウムが不足すると、骨を溶かしてカルシウムを血液中に補充するので、骨がどんどん弱くなります。栄養でも薬でもいいので、十分なカルシウムをとることは大切です。